2

Kita Lihat

Aku berusia lima belas tahun saat pertama kali bertemu Bobby.

Dan Bobby saat itu sudah mendekati usia dua puluh sembilan tahun.

Kami dipasangkan dalam sebuah iklan, berperan sebagai sepasang kekasih. Padahal seharusnya aku tidak ada di sana. Panggilan casting itu khusus untuk model dewasa, manajerku tahu, tapi dia mengangkat bahu seperti itu bukan masalah.

“Kamu tulis saja dua puluh satu. Mau kerjaannya atau tidak?” katanya, seolah berbohong soal umur hanyalah hal biasa dalam dunia ini.

Aku ragu sejenak, lalu mengambil spidol, menuliskan dua puluh satu di papan casting, dan aku pun mendapat pekerjaan itu.

Itu bukan pertama kalinya aku melihat Bobby. Kami pernah berpapasan di iklan lain sebelumnya. Aku masih ingat tindik tepat di bawah bibir bawahnya, anting di kedua telinga yang menangkap cahaya saat ia bergerak, rantai tebal di lehernya yang lebih mirip kalung anjing daripada perhiasan. Ia memakai celana kargo bermotif kamuflase dengan satu rantai lagi men-juntai dari belt loop, tetapi di kakinya hanya ada sandal jepit tipis. Seluruh penampilannya tampak kasar dan abai, seperti ia ingin membuktikan bahwa ia tidak butuh polesan untuk menonjol.

Waktu itu ia punya pacar, seseorang yang jauh lebih tua dariku, mungkin sebaya dengannya. Perempuan itu pendiam, nyaris tak terlihat, berdiri di sisinya tanpa bicara kepada siapa pun. Ia tetap menempel sementara Bobby tertawa dan bercakap keras dengan semua orang, tampak seperti ia sendiri pun tidak tahu harus menempatkan diri di mana.

Saat kami kembali dipasangkan sebagai pasangan, mereka sudah putus. Aku tidak pernah tahu cerita lengkapnya, hanya bahwa mereka tidak lagi bersama. Ia tidak tampak patah hati. Ia terlihat siap, seperti sudah lama moved on.

Belakangan, ketika ia bercerita tentang perempuan itu, caranya memalukan.

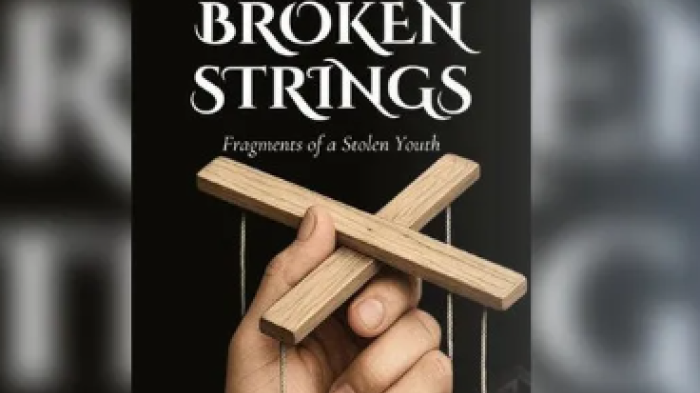

Baca: AKTIF! Ini Link Download Broken Strings Book Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

“Bau badannya parah sekali,” ia tertawa di lokasi, cukup keras untuk didengar semua orang. “Benar-benar menjijikkan. Aku sampai harus bernapas lewat mulut supaya bertahan.”

Orang-orang tertawa. Aku ikut tersenyum, tetapi di dalam hati aku bertanya, bukankah dia dulu menyukainya? Kenapa ia berkata begitu, dan kenapa di depan begitu banyak orang?

Ada sesuatu dari ucapannya yang menempel di kepalaku. Lucu karena cara ia menyajikannya, tetapi tetap kejam. Ia juga sering bercerita hal-hal lain, cerita yang membuat dirinya tampak pahlawan dan orang lain jadi penjahat. Itulah polanya, meski saat itu aku belum tahu. Ia selalu bicara tinggi tentang dirinya, dan entah bagaimana orang-orang mempercayainya.

Di lokasi syuting, Bobby magnetis. Suaranya besar, percaya diri, tipe lelaki yang harus menjadi pusat perhatian. Ia selalu membawa gitar, bukan karena ia mencintai permainannya, melainkan karena itu membuatnya tampak bagus. Gitar itu sama banyaknya properti seperti instrumen.

Ia bercanda dengan bagian lampu, menggoda penata rias, mengobrol dengan tim wardrobe seperti kawan lama. Ia ingin semua mata tertuju padanya, dan memang begitu.

Begitu pula aku.

Ia mulai mengirimiku pesan-pesan lucu ketika kami masih syuting. Awalnya hanya komentar konyol tentang orang-orang di set, gurauan kecil di belakang mereka untuk memancing tawa, tetapi aku tahu apa maksudnya. Ia menyukaiku, dan ia tidak menutupinya.

Aku akui, aku juga tertarik. Ia tampak dewasa, menawan, dan di mataku yang lima belas tahun, ia seperti cowok paling populer di sekolah, hanya saja lebih tua, lebih keras, lebih lucu.

Malam itu adeganku berlangsung sampai keesokan pagi, sedangkan bagiannya sudah selesai sejak malam sebelumnya.

Namun ia tetap tinggal di set, menungguku sampai selesai. Aku tidak benar-benar mengerti kenapa ia melakukan itu, karena kalau aku, setelah bekerja sejak pagi, aku pasti langsung pulang. Tetapi rasanya menyenangkan tidak sendirian, seolah ada teman yang menemaniku melewati jam-jam panjang.

Usai syuting ia menawarkan untuk mengantar kami pulang. Saat itu kami belum punya mobil, dan meski sempat ragu, ia bersikeras sambil tersenyum.

“Tidak apa-apa,” katanya.

Terlihat tidak berbahaya. Kami pun naik. Sepanjang per-jalanan ia begitu menawan tanpa usaha, melontarkan lelucon kepada mamaku, membuat adikku Jérémie tertawa di kursi belakang, bertingkah seolah sudah lama mengenal kami.

Itu melucuti kewaspadaan. Tidak menyeramkan, belum. Hanya terasa mudah, akrab, seperti ia memang pantas berada di sana, seperti ia sudah menemukan jalan masuk. Dan aku bahkan tidak sadar pintunya sudah terbuka.

Sejak hari itu, ia sering muncul di rumah kami, berkata kebetulan sedang di sekitar situ, padahal rumahnya lebih dari satu jam jauhnya. Kami percaya. Ia mengirim pesan terus-menerus, bertanya tentang hidupku, berkata ia merindukanku, juga merindukan keluargaku.

Ia berkata, “Kemurnianmu itu langka. Kamu itu langka. Kamu tidak seperti gadis-gadis liar di luar sana.”

Aku mempercayainya. Tidak ada anak laki-laki yang pernah berkata begitu padaku.

Yang kutemui sebelumnya hanya peduli soal ciuman, tergesa masuk ke sesuatu tanpa benar-benar melihatku. Tetapi Bobby memandangku seolah ada yang lebih, seolah siapa diriku penting. Di matanya, aku bukan sekadar gadis lain. Untuk pertama kalinya, aku merasa istimewa.

Ia membawa camilan untuk adikku, sesuatu yang manis untuk mamaku, tidak pernah datang dengan tangan kosong.

Ia tahu cara melipat dirinya ke dalam sebuah keluarga seakan itu naluri.

Ia juga mulai menemaniku bekerja, menunggu berjam-jam di lokasi syuting seolah ia tidak punya urusan lain. Pada awalnya kubilang pada diri sendiri itu manis, bahwa ia cukup peduli untuk memberikan waktunya.

Aku suka ada seseorang yang hadir hanya untukku. Tetapi di bawah kenyamanan itu ada sesuatu yang lebih berat yang belum bisa kuberi nama.

Rasanya seperti utang yang tak terlihat, seolah aku berhutang padanya untuk setiap jam yang ia habiskan menunggu. Aku tidak tahu kenapa merasa begitu, karena sebagian diriku memang ingin ia ada. Mungkin aku tidak terbiasa.

Mungkin aku tidak tahu bagaimana menerima perhatian seperti itu. Ini sesuatu yang belum pernah kurasakan, dan kebaruannya membuatku sekaligus bahagia dan cemas, seperti hadiah yang tidak tahu bagaimana kugenggam tanpa menjatuhkannya.

Aku menyukainya. Aku berpikir, begini rasanya diinginkan. Bukan hanya karena rupa, bukan hanya karena hal yang biasanya dicari anak laki-laki, melainkan karena diriku.

Kupikir aku telah menemukan seseorang yang benar-benar melihatku.

Jakarta tetap belum terasa seperti rumah. Di sana aku justru makin pendiam, terlalu tidak percaya diri dengan logatku untuk banyak bicara.

Aku merindukan sepi di Belgia, kenyamanan berbicara dalam bahasa Prancis, cara jalanan kosong saat malam.

Di Jakarta aku bekerja, audisi, perlahan mulai dikenali orang asing di mal. Aku belum terkenal, tetapi wajahku mulai terlihat, dan keterlihatan membawa beban.

Papaku masih di Belgia, menunggu untuk melihat semua ini akan mengarah ke mana. Jika aku berhasil, ia akan ikut pindah, tetapi untuk saat ini ia bertahan di sana. Begitu ia yakin pekerjaanku stabil, ia berencana menjual rumah di Belgia yang masih ia cicil dan pensiun di Indonesia, memulai hidup yang lebih tenang. Untuk sementara, hanya Mama, adikku, dan aku.

Mamaku melakukan semuanya, melindungiku, mengatur pekerjaan, menuntunku melewati dunia yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya mengerti.

Ia selalu tegas. Aku lebih takut mengecewakannya daripada aku takut pada Jakarta. Jika aku tidak pulang sebelum jam tujuh, rasanya sama saja seperti sebaiknya tidak pulang.

Pernah suatu kali di Jakarta, aku menonton film dengan seorang teman. Setelah membeli tiket, aku menyelipkan uang kembaliannya ke saku. Aku tahu itu ceroboh, tetapi aku terlalu malas mengeluarkan dompet lagi. Film sudah dimulai dan kami bergegas masuk. Belakangan, saat kuperiksa, uang itu hilang. Pasti jatuh ketika aku tergesa-gesa.

Hanya lima puluh ribu rupiah, tetapi aku panik seperti dunia runtuh. Aku memohon kepada temanku untuk meminjamkan uangnya, berjanji akan kubayar kembali, hanya agar aku bisa melangkah masuk rumah sambil memegang selembar uang di tangan. Begitulah takutnya aku mengecewakan mamaku.

Ketika aku lebih kecil, masih di Belgia, Papa menanamkan takut dengan caranya sendiri, lebih lewat kata-kata daripada tindakan. Ancaman favoritnya adalah internat, sekolah asrama yang ia gambarkan seperti hukuman.

“Kalau kamu tidak menurut, Papa kirim kamu ke internat,” katanya, jarinya sudah mengetik di komputer seolah semuanya sedang diurus.

Aku percaya. Aku masih kecil, dan ia membuatnya terdengar nyata, seakan tasku sudah terkemas dan kereta menunggu.

Pernah juga, waktu aku baru sebelas tahun, aku diundang ke pesta ulang tahun. Sebelum berangkat, ia menatapku dan berkata,

“Kalau Papa tahu kamu pakai narkoba, kamu akan men-galami sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang akan mengubah hidupmu selamanya. Kamu akan lihat.”

Aku bahkan tidak tahu seperti apa rupa narkoba. Kami hanya akan minum Fanta dan makan kue. Tetapi caranya bicara, tenang dan pasti, membuatku meragukan diri sendiri, mungkin aku buruk dan belum menyadarinya.

Di pesta itu, ia menelepon rumah. Ibu temanku tampak tidak nyaman saat menyerahkan telepon padaku. Suaranya masih mengancam.

“Kamu hati-hati. Papa peringatkan kamu,” katanya.

Aku malu sekali. Orang-orang di sekitarku menatap dengan cemas. Itu salah satu dari sedikit momen ketika aku mencoba merasa seperti remaja normal, menyatu dengan anak-anak lain, dan bahkan di sana pun papaku menemukan cara untuk menandai aku sebagai berbeda. Aku tersenyum kikuk, berpura-pura tidak apa-apa, tetapi di dalam aku merasa terbuka tanpa pelindung.

Aku bukan takut dikirim pergi. Aku takut ia sungguh percaya aku tidak bisa dipercaya, bahwa ia tidak melihat siapa aku, hanya melihat pantulan dirinya yang lebih muda.

Ia pernah sembrono, dan kurasa ia ketakutan aku akan menjadi seperti dirinya. Tetapi alih-alih membimbing dengan lembut, ia mengajariku takut. Dan rasa takut itu kubawa bertahun-tahun, bukan hanya padanya, tetapi juga pada diriku sendiri.

Bagian hidup itu berakhir, tetapi sesuatu yang lain mulai. Bobby datang, dan ia tidak menyelinap pelan-pelan ke duniaku. Ia ada di sofa kami, di meja makan kami, hadir dengan cara yang tidak terasa seperti menyusup. Memang tidak perlu.

Semakin sering ia ada, semakin kecil dunia di luar. Aku berhenti mengirim pesan kepada teman, berhenti pergi keluar kecuali untuk bekerja. Ia memenuhi hari-hariku dan pikiranku.

Itu tidak terasa seperti kendali. Itu terasa seperti cinta, meski aku tidak tahu seharusnya cinta terasa bagaimana.

Beberapa minggu kemudian, ia memintaku menjadi pacarnya.

Itu terjadi di bioskop, hanya kami berdua. Filmnya Drag Me to Hell, salah satu yang paling menakutkan yang pernah kutonton. AC menyemburkan hawa dingin yang membekukan ruangan, dan aku duduk kaku di kursi, lengan rapat di sisi tubuh. Aku bisa merasakan ia mencuri pandang dari balik gelap, menunggu aku menoleh, tetapi mataku tetap ke layar.

Adegan-adegannya menakutkan, namun begitu pula kenyataan bahwa ia duduk di sebelahku, menunggu momen yang tepat. Kepalaku penuh pertanyaan yang tak bisa kujawab. Apakah aku siap? Apakah ini salah? Ia hampir tiga puluh, aku lima belas. Bagaimana kalau ia mengharapkan lebih dari yang bisa kuberi? Rasa takut dari film bercampur dengan gelisah di dadaku sampai aku tidak tahu mana yang membuat jantungku berdegup lebih kencang.

Ketika kredit bergulir dan layar dipenuhi nama, aku masih tidak berani menoleh. Aku menatap lurus, seolah huruf-huruf putih itu bisa melindungiku. Lalu, pelan tetapi tegas, ia meraih dan memutar wajahku. Sebelum aku sempat bereaksi, ia menciumku. Dan kemudian, dengan matanya menatapku, ia bertanya lembut,

“Kamu mau jadi pacarku?”

Aku ragu. Ia jauh lebih tua. Aku bertanya-tanya apakah aku bisa mengimbangi, apakah aku sedang membuat kesalahan. Bagaimana mungkin aku berkata tidak, setelah lebih dari sebulan memberinya harapan, setelah melihatnya terus-menerus, bahkan ketika ia yang mengundang dirinya sendiri? Lalu ia tersenyum, menyentuh tanganku, dan menunggu.

Aku berkata ya, pelan, bahkan aku sendiri tidak yakin aku bersungguh-sungguh.

Lalu, pelan-pelan, aku menyampaikan batasanku.

“Kalau kamu mau lebih dari sekadar ciuman, aku tidak bisa. Aku ingin menunggu sampai menikah. Seperti Mama. Mama hanya pernah bersama Papa.”

Aku sangat takut dengan jawabannya, karena anak-anak yang sebelumnya dekat denganku selalu pergi begitu tahu tidak akan ada apa-apa selain ciuman.

Ia tertawa, matanya menyipit ketika berkata, “Nanti kita lihat.”

Jantungku tersentak gelisah. Nanti kita lihat? Maksudnya apa? Kita akan melihat apa? Apakah itu janji, atau ancaman?

Ia pasti melihat kebingungan di wajahku, karena tak lama kemudian ia melunak, suaranya lebih ringan.

“Aku bercanda. Tentu saja. Kalau kamu belum siap, ya belum siap. Aku mau kamu karena kamu. Jangan pikirkan itu.”

Kata-katanya terdengar lembut, tetapi ada sesuatu yang terasa seperti hapalan, penghiburan yang dirancang untuk melucuti. Aku mempercayainya. Kenapa tidak? Anak-anak sebelumnya blak-blakan berkata mereka tidak bisa bersamaku tanpa lebih. Tetapi Bobby berkata aku sudah cukup.

Meski begitu, sesuatu di dalam diriku goyah. Cara ia tertawa, cara ia mengucapkan “nanti kita lihat,” meninggalkan jejak, sebuah rasa yang belum bisa kuberi nama.

Ia menciumku lagi, mula-mula lembut, lalu menekan, ketika aku masih terkejut bahwa kami kini sepasang. Aku tidak berkata apa-apa. Aku membiarkannya, meyakinkan diri sendiri bahwa beginilah artinya berpacaran.

Dengan anak-anak laki yang kukenal, afeksi selalu privat, malu-malu, nyaris tersembunyi. Bersama Bobby tidak ada keragu-raguan, tidak ada jeda. Rasanya tidak lazim, hampir terlalu berani, dan aku masih mencoba mengerti apakah memang beginilah rasanya bersama seseorang yang jauh lebih tua.

Aku keluar dari bioskop itu dengan jantung berdebar, bukan karena filmnya, melainkan karena pikiran bahwa mungkin aku seharusnya tidak berkata ya.