3

Tanda Pertama

Dalam perjalanan pulang ke apartemen, aku diam saja, menatap keluar jendela, masih berusaha memproses semuanya.

Bahasa Indonesiaku belum lancar. Aku baru pindah, dan sebagian besar waktu aku memilih diam karena takut salah bicara. Ia menatapku sejenak, lalu berkata,

“Aku tahu Bahasa Indonesianya belum terlalu bagus, tapi kamu harus belajar buat lebih bisa berkomunikasi. Hubungan cuma bisa jalan kalau kalian saling bicara.”

Kata-katanya terasa berat. Aku sudah cukup canggung dan ragu pada diri sendiri, dan sekarang seolah aku gagal dalam sesuatu yang bahkan belum benar-benar kumulai. Aku tersenyum lemah, tapi di dalam rasanya perih, seperti aku sudah gagal menjadi cukup.

Ia menatap wajahku dan tersenyum miring. “Jangan tegang. Ayo, kasih aku ciuman.”

Ia menepuk pipinya, menunggu. Aku condong dan mencium pipinya ringan, masih kikuk, masih mencoba memahami apa artinya tiba-tiba punya pacar.

Lalu ia menggulung lengan kausnya, menunjuk bagian atas lengannya.

“Sekarang kamu udah jadi pacarku, kamu harus tahu apa yang aku suka. Aku geli di sini. Kalau kamu cium di sini, aku suka banget,” katanya, lalu menambahkan dengan senyum licik, “apalagi kalau kamu jilat.”

Aku mengangguk dan tersenyum tipis, tapi tidak bergerak. Aku tertawa kecil dengan gugup, berharap itu cukup. Untungnya mobil mulai melambat ketika kami hampir tiba di apartemen.

Kepalaku berdenyut, dadaku menegang, seperti tubuhku tahu sesuatu yang pikiranku belum mengerti. Aku bilang pada diri sendiri, ini cuma karena hari yang panjang, lampu, kebisingan, tapi jauh di dalam, ada sesuatu yang membuatku gelisah.

Di dalam apartemen, ia jadi lebih berani. Aku bilang pada mamaku kalau kepalaku pusing. Sebelum mamaku sempat menjawab, Bobby menyelip, berkata aku sebaiknya istirahat, dan tepat di depan mamaku, ia menyuruhku berbaring dengan kepalaku di pangkuannya.

Aku ragu. Aku belum pernah bersikap manja begitu di depan mamaku. Rasanya aneh, bahkan memalukan. Tapi ia memaksa, membelai rambutku perlahan seolah itu hal biasa. Suara televisi mengisi ruangan, cahaya lampu kuning membuat semuanya terasa hangat dan nyaris normal, dan mamaku berbicara pada kami seperti tak ada yang aneh.

Ketika ia berdiri untuk pamit, ia mencium bibirku di depan mamaku. Singkat, tapi cukup membuatku tidak nyaman. Begitu pintu tertutup, rasa bersalah langsung datang. Aku tidak berani menatap mamaku. Ia menatapku dan bertanya,

“Sebenarnya apa yang terjadi di sini?”

Aku mengaku.

“Ia nembak aku. Kami sekarang pacaran.”

Reaksinya hampir datar. Sebuah senyum kecil, diikuti nasihat untuk tetap belajar. Aku merasa sedikit terkejut, bahkan kecewa. Bagian dari diriku sempat takut soal perbedaan usia, tapi mamaku begitu tenang. Dan aku paham alasannya. Tak satu pun “hubungan”ku sebelumnya pernah bertahan lama, jadi ia pikir ini juga akan sama. Lebih dari itu, ia percaya aku tahu cara menjaga diri, bahwa prinsipku akan melindungiku. Bagi mamaku, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Di hari-hari awal itu, Bobby sudah mulai bertanya apakah suatu hari aku mau menikah dengannya. Aku tidak langsung menjawab, karena aku tidak pernah mau bicara soal “selamanya” kalau tidak benar-benar yakin. Bagiku, janji adalah hal sakral, bukan sesuatu yang diucapkan hanya untuk menyenangkan pacar. Saat ia melihat aku ragu, ia marah.

“Kenapa harus mikir?” katanya tajam.

Untuk menghindari pertengkaran, aku tersenyum dan menjawab, “Iya, iya, tentu saja.”

Wajahnya langsung cerah, hampir seperti anak kecil, lalu ia berkata, “Yay, aku janji suatu hari aku bakal nikahin kamu.” Lalu ia menambahkan dengan senyum bangga, “Tapi kamu tahu kan, aku bukan tipe orang yang suka janji. Aku orang yang kasih bukti, bukan kata-kata.”

Waktu itu kedengarannya seperti lelucon, tidak serius, tidak berbahaya. Aku hanya tersenyum kembali.

Dalam hatiku, pernikahan masih terasa jauh. Aku lima belas tahun, dan bagiku pernikahan adalah sesuatu yang terjadi di masa depan, mungkin saat aku tiga puluh, setelah aku bekerja, hidup, dan membangun diriku sendiri. Dan jujur saja, dengan jarak usia kami, aku bahkan tidak menganggap itu mungkin. Saat aku berusia tiga puluh, ia akan jauh lebih tua.

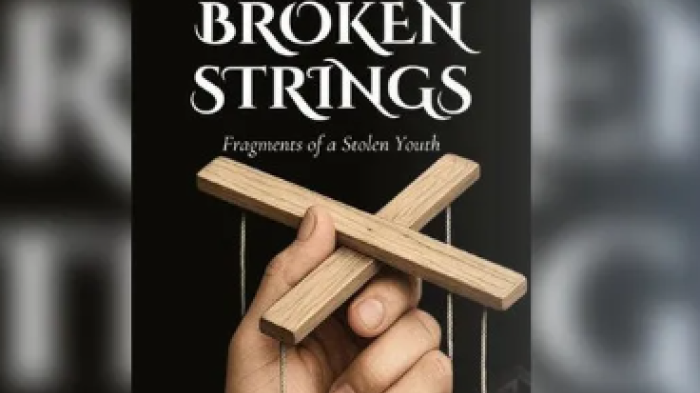

Baca: AKTIF! Ini Link Download Broken Strings Book Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

Pekerjaan berjalan terus. Iklan yang kami bintangi awalnya hanya tiga episode, direkam sekaligus. Tapi ketika promosi dimulai, Bobby memastikan semua orang tahu kami juga pasangan sungguhan. Pekerjaan kami hanya mempromosikan operator seluler di acara TV, tapi ia mengubah setiap penampilan menjadi ajang pamer kemesraan.

Penonton menyukai ide tentang kisah cinta di balik layar, hype-nya makin besar, dan klien memutuskan menambah dua episode lagi.

Sehari sebelum syuting lanjutan, aku punya pekerjaan lain, iklan parfum. Bobby ikut, menunggu seharian. Studio penuh dengan aroma tajam buatan, udara manis menusuk hidung, lampu-lampu menyala terang saat aku berdiri di depan kamera. Aku kelelahan, tapi ia tak pergi, terus mengawasi.

Di sela pengambilan gambar, sikapnya berubah. Aku punya adegan singkat dengan salah satu figuran, pria yang bahkan nyaris tidak kukenal, dan tiba-tiba ia marah. Ia menuduhku genit, padahal kami tidak bertukar kata selain senyum sopan. Setelah suasana tenang, ia malah mengejek pria itu, bilang wajahnya mirip banci, seolah dengan itu ia bisa merasa lebih baik.

Saat semuanya berakhir, hari sudah hampir fajar. Langit masih gelap ketika ia mengantar kami ke lokasi syuting iklan berikutnya. Mama duduk di depan, Jérémie di sebelahku di kursi belakang. Mereka berdua tertidur cepat, kelelahan.

Mobilnya sedan biru tua, mesinnya berdengung halus, kursinya berbau kulit bercampur asap rokok. Bobby memutar lagu Alter Bridge berulang-ulang, band favoritnya. Ia begitu terobsesi sampai mengubah “nama artis”-nya agar punya marga yang sama dengan salah satu anggotanya, menghapus nama Tionghoa-Indonesia yang ia miliki sejak lahir.

Bagiku, itu agak konyol, seperti anak-anak di Facebook yang mengubah nama belakangnya jadi Bieber. Tapi baginya, itu keren. Ia suka memakai nama marga Italia, katanya karena wajahnya lebih mirip orang Barat daripada Tionghoa. Aku tidak tahu siapa yang membuatnya percaya begitu, tapi entah bagaimana ia percaya.

Aku berusaha tetap menemaninya mengobrol, tapi tubuhku terlalu lelah, dan akhirnya aku tertidur.

Saat kami tiba, ia membangunkanku. Wajahnya tegang. Ia tidak bicara apa-apa saat kami berjalan menuju ruang rias, lalu menarikku ke samping, karena ia tidak suka bertengkar di depan orang.

“Itu memalukan,” katanya selalu. “Nanti orang gosip.”

Ia tipe yang akan menertawakan pasangan lain jika mereka bertengkar di depan umum, yang pertama kali membuat lelucon soal itu, jadi ia menolak hal yang sama terjadi pada kami. Tapi dari kejauhan aku tahu Mama sudah melihat sesuatu.

Saat itulah ia meledak.

“Kamu bikin aku merasa kayak sopir! Gimana bisa kamu tidur sementara aku nyetirin kamu dan keluargamu? Kamu seharusnya mijitin aku, nyium aku, berterima kasih, kasih semangat. Aku juga capek, tapi aku tetap nyetirin kalian semua. Dan ini yang aku dapat?”

Aku berdiri di sana, masih setengah mengantuk, bingung bagaimana hal sekecil itu bisa berubah jadi pertengkaran lagi. Jantungku berdebar, dadaku panas. Aku ingin bilang aku sudah berusaha sebaik mungkin di set, tapi kata-kata itu tersangkut. Entah bagaimana, selalu saja salahku.

Sampai saat itu, pertengkaran kami hanya hal kecil—salah paham, atau kalimatku yang ia pelintir—tapi ini pertama kalinya kemarahannya begitu terbuka.

Mama mulai melihat polanya. Sejak aku berpacaran, aku tidak terlihat lebih bahagia. Justru lebih berat. Ia bertanya, tapi jawabanku selalu sama.

“Itu salahku, Ma. Aku bikin dia marah.”

Dan mungkin aku memang percaya. Setiap pertengkaran seolah membuktikan itu benar. Ia selalu menemukan cara untuk memutarbalikkan segalanya, membuatku merasa akulah yang gagal.

Ia akan menanyai hal-hal yang bahkan tak terpikir olehku, seperti malam ketika tiba-tiba ia menuntut,

“Kalau kamu benar cinta sama aku, kamu pasti tahu nama baptisku. Apa namaku? Lengkap.”

Aku mendadak kehilangan kata-kata. Aku ingat sekali, saat syuting iklan pertama kami, jauh sebelum dekat, ia pernah menyebutkan rangkaian nama yang panjang sekali. Aku tertawa dan bilang, “Panjang banget namanya.” Tapi itu hanya dibahas sekali, dan aku tidak pernah menyangka akan jadi semacam ujian di kemudian hari. Tentu saja aku tidak ingat semua katanya.

“Aku… aku nggak ingat,” kataku pelan.

Wajahnya mengeras, suaranya meninggi.

“Pacar macam apa kamu ini? Namaku aja kamu nggak tahu? Aku berusaha mencintai kamu, mencintai keluargamu, aku lakukan semuanya buat kamu, dan kamu bahkan nggak ingat namaku sendiri. Dan kita berdua tahu kamu kadang susah banget dicintai.”

Aku menciut di dalam, bertanya-tanya apakah memang benar aku salah, kalau lupa satu hal kecil berarti aku tidak pantas untuknya.

Ia tak pernah melewatkan kesempatan untuk mengingatkanku pada semua yang sudah ia lakukan, menghitungnya seperti catatan utang, lalu datang tuduhan tajam.

“Dan kamu? Kamu udah ngelakuin apa? Aku satu-satunya yang berjuang di hubungan ini.”

Setiap pertengkaran selalu berakhir sama, denganku makin mengecil, yakin aku yang bermasalah. Ia lebih berpengalaman, lebih dewasa, sedangkan aku belum pernah benar-benar berhubungan sebelumnya. Jadi aku bilang pada diri sendiri, aku yang harus mengejar, belajar, minta maaf, jadi lebih baik.

Itu jadi kebiasaan. Apa pun yang terjadi, aku yang minta maaf. Rasa utang yang dulu tak kasat mata kini berubah jadi kata-kata, dan kata-kata itu menancap dalam.

Bahkan sebelum ia melangkah masuk apartemen, kami sudah tahu ia datang. Dentingan rantai yang tergantung di celana jinsnya bergema di lorong, suara kecil yang entah kenapa terasa berat. Lama-kelamaan bunyi itu jadi bagian dari apartemen kami, sama akrabnya dengan bunyi pintu atau dengung televisi.

Bahkan ketika ia tidak ada, aku belum bebas. Ia menuntut kabar terus-menerus. Aku memegang ponsel setiap saat, melapor di mana aku berada, dengan siapa, sedang apa. Jika aku terlalu lama membalas, ia menuduhku. Kalau aku membalas cepat, tetap saja salah. Setiap pesan jadi ujian baru.

Kadang kami bertengkar hanya karena aku salah ketik saat menulis “aku sayang kamu”. Itu terjadi karena aku selalu terburu-buru, takut kalau terlalu lama ia akan menuduhku selingkuh. Tapi terburu-buru membuat jariku ceroboh, dan itu jadi masalah lagi. Aku tidak pernah bisa menang.

Kadang aku membiarkan ponsel menyala di sebelahku supaya bisa langsung membalas kalau namanya muncul di layar. Tapi itu pun berbalik. Jika ia melihatku terlalu lama online, ia menuntut tahu dengan siapa aku bicara. Ia bilang kalau aku benar mencintainya, aku tak punya alasan bicara dengan laki-laki lain, dan akhirnya ia memaksaku menghapus semua kontak laki-laki di BBM—BlackBerry Messenger—aplikasi yang semua orang pakai waktu itu.

Mama melihatnya. Bagaimana aku tegang, bagaimana aku menggenggam ponsel bahkan saat makan, bagaimana aku mondar-mandir tiap kali pesan masuk. Kadang ia menatapku dan mendesah, “Sudah, cukup,” tapi aku tak bisa berhenti. Tanganku gemetar saat mengetik. Suara notifikasi membuat perutku mengerut.

Saat itu, aku mulai lebih takut pada Bobby daripada pada Mama, padahal selama ini Mama adalah orang yang paling kutakuti untuk kecewakan.

Akhirnya Mama menyerah. Bicara denganku percuma, jadi saat jam belajar, ia mengambil ponselku begitu saja.

Begitu ia melakukannya, aku sudah tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Tanpa ponsel pun aku tak bisa fokus belajar. Angka-angka di buku kabur, pikiranku hanya berputar pada satu hal: ini akan jadi masalah besar.

Dan aku benar. Saat ponselku kembali, layar penuh dengan puluhan panggilan tak terjawab dan pesan, makin lama makin marah. Tanganku gemetar saat memegangnya, cahaya layar terasa menyengat mata. Ia menuduhku mengabaikannya, berbohong, berselingkuh. Aku mencoba menjelaskan, tapi ia tidak mau percaya.

Kelelahan, aku meminta Mama menelponnya. Ia menuruti. Di telepon suaranya terdengar tenang, bahkan tampak memahami, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ia bilang ia mengerti sepenuhnya.

Tapi begitu aku pegang ponsel lagi, suaranya berubah dingin.

“Kenapa kamu bilang ke Mama kamu? Kamu mau dia benci aku? Kamu mau dia bikin lebih banyak aturan supaya kita nggak bisa ketemu? Aku capek pacaran sama anak kecil. Kamu harus dewasa. Buktikan kalau kamu nggak bisa dikontrol lagi.”

Semuanya jadi lingkaran. Setiap kali mamaku mengambil ponselku, ia menyalahkanku. Setiap kali aku menuruti Mama, ia menyebutku kekanak-kanakan. Dan setiap kali aku selesai belajar, bukannya senang, ia datang untuk bertengkar.

Suatu hari, di tengah pertengkaran, mamaku mengambil ponselku karena aku harus belajar. Aku tidak bisa konsentrasi. Yang bisa kulakukan hanya duduk di kamar dan menunggu. Jam berdetak lebih keras dari biasanya, pensil terasa berat di tangan.

Lalu, satu jam kemudian, aku mendengar suaranya di luar, tertawa dengan Jérémie. Perutku mual. Ia bukan datang untuk berkunjung. Ia datang untuk memeriksa apakah aku benar-benar belajar, bukan berbohong.

Saat akhirnya aku keluar kamar, aku pikir ia akan duduk bersama mamaku seperti biasanya, berbicara keras seolah rumah ini rumahnya. Tapi begitu mata kami bertemu, ia memberi isyarat halus agar aku kembali ke kamar. Tanpa kata, aku berbalik, dan ia mengikutiku, tatapannya tak lepas dariku.

Tatapan hari itu berbeda. Gelap, tajam, seperti sedang menatap mangsa. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis, gigi bawahnya yang sedikit miring terlihat, tapi senyumnya tidak sampai ke mata.

Ia menutup pintu di belakangku dan perlahan, hati-hati, memutar kuncinya. Ia bahkan memakai dua tangan, berusaha membuatnya tak bersuara, tapi di kepalaku satu bunyi klik itu terdengar keras sekali, mengaum lebih nyaring dari teriakan mana pun, peringatan bahwa sesuatu salah.

Ia tak berhenti menatapku. Tatapannya tetap, tajam, tak berbelas. Ia duduk di ranjangku tanpa melepaskan pandangan, seolah menantangku untuk bergerak. Tubuhku membeku, napasku pendek.

Aku ingin memanggil mamaku. Aku ingin berteriak memanggil Jérémie. Kata-kata sudah sampai di tenggorokan, tapi sesuatu menahannya. Takut, malu, kaget. Aku tak tahu mana yang paling kuat. Yang kutahu, tak ada suara keluar. Aku terperangkap dalam diamku sendiri.

Dan kemudian, tanpa sepatah kata pun, ia melepaskan rantai dari celana jinsnya yang robek.